博士招聘,年龄要求28岁及以下!

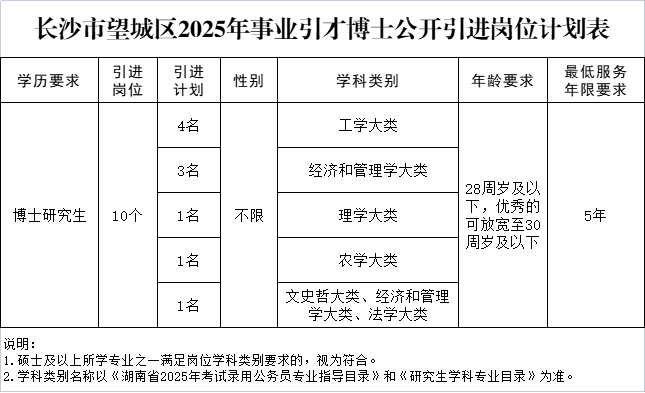

近日,长沙市望城区发布《2025年事业引才博士公开引进公告》,公告中的岗位计划表提到,年龄要求为28周岁及以下,优秀的可放宽至30周岁及以下。此年龄要求引起热议,有网友认为,28周岁的限制过于苛刻。普通本科生毕业在22岁左右,硕士研究生顺利毕业时已25岁,根据各高校博士研究生培养工作规定,普通博士生的基本学习年限为4年,顺利毕业时已29岁。

图源:望城区政府

2月11日,望城区委组织部的工作人员回应,招聘年龄可放宽到30岁,如果应聘者年龄在28至30周岁之间也可以正常报名,需要把获奖经历填写在报名材料中。“年龄问题我们也理解,放宽到30岁希望给大家更多机会,但确实在年龄上,我们招聘的倾向是更年轻化的干部。”上述工作人员说,“如果有更年轻的人选且比较优秀,我们可能会有一定的倾向性。”

毕业后去高校谋求教职是很多博士生的职业规划,然而,“年龄限制”似乎阻拦了部分大龄博士的脚步。

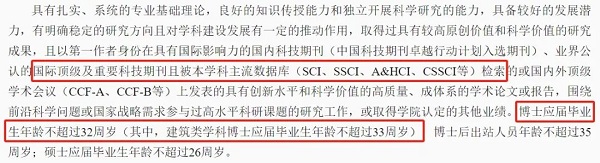

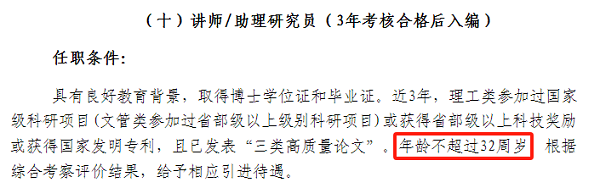

对于博士而言,35岁,似乎是一条红线。高校招聘教师,通常要求“博士,不超过35周岁”,部分实力较弱的地方院校或有不错学术成果的人才,对这一限制可能会放宽至40、45岁。这一年龄限制似乎还呈现出了提前的趋势,部分高校甚至将博士进校门槛提到了32甚至30岁!

图源:山东某985高校“2024年教师招聘启事”

图源:东北某985高校“2024年专任教师招聘启事”

图源:江苏某211高校“2024年新教师招聘启事”

留给“大龄”博士的时间,不多了。

高校教职的“35岁”红线现象

知乎等平台上搜索关键词“博士35岁”,关于年龄焦虑的问题比比皆是。

图源:知乎

从各种提问和回答中,我们不难窥见国内博士的辛酸之处。

35岁,基本处于“上有老下有小”的状态,需要花费更多的时间在家庭上,工作上必然要分走一部分精力。其实年龄大一点也没事,但国内项目申报的年龄限制给博士入职高校设了这个坎。

在国家级项目里,青年项目是较好拿的。然而,青基项目对申请者的年龄有明确且严苛的限制:男性申请者年龄须低于35岁,女性申请者年龄须低于40岁。

各大高校想拿双一流,少不了给博士们设门槛。最明显一点就体现在要求博士拿到国家青基上(因为国自然实在太难中了,故把标准放在青基上)。

很多高校越倾向于“非升即走”,其中一部分原因就是青年博士在高校拿了青基可以算是本校的业绩,“非升即走”虽然让青年博士流动性变大了,但是对高校国家级项目数量贡献可不小。

曾有网友吐槽,自己国内读博后,35岁出站,博后期间拿了青基,但还是没留的下来。现在求职的一个省属双非,要求拿到国基面上才能留下来,不然六年非升即走。

如果他不读博后,直接去双非,那这个面上的要求就是青基。就是因为他已经拿过青基了,又过了年纪,学校就不管什么青基面上了,我只要国基,你拿不了青基,就拿面上吧。

49.4%延毕,博士进高校,难!

近年来,我国博士生延期毕业现象较为普遍,且有逐渐增多之势。随着博士生逐年扩招,在校博士生人数不断创新高,但博士“合格出厂”愈发困难。北京大学中国博士教育研究中心开展的“全国博士毕业生调查”结果显示,2017年我国博士毕业生中的延期毕业者比例为39.7%,2021年达到49.4%。

北京某高校教育学专业博士研究生吴某表示,班里一共16个人,当年只有10人顺利毕业,6人选择延毕,延毕率接近40%。

对于博士生延毕现象,苏州大学教育学院副教授余庆表示,“博士学位论文质量直接影响高校博士招生指标。因此,高校普遍制定了严格的学位论文审核制度,对外审、盲审或抽检等级进行严格限定。博士生甚至导师担心论文质量不过关,宁愿选择延长学位论文的写作周期。”

学术论文的硬性要求,也是导致博士生延期毕业的重要原因。华东师范大学国家教育宏观政策研究院副研究员卢威提到,以人文社科领域为例,博士生数量日益增加、发表需求越来越大,但CSSCI来源期刊载文量逐年下降、博士生发表论文机会较少、期刊审稿周期普遍较长,博士生达到毕业要求的发文标准难度持续上升。

国内博士普遍毕业年龄在28岁~31岁之间,超过35岁还未能毕业,几乎可以和高校教职说“不”了。

在学博士生已超61万人!

2024年3月1日,教育部举行新闻发布会,介绍2023年全国教育事业发展基本情况。会上介绍,2023年,全国共招收研究生130.17万人,比上年增长4.76%。其中,招收博士生15.33万人,比上年增长10.29%;在学研究生388.29万人,比上年增长6.28%。其中,在学博士生61.25万人,比上年增长10.14%。

“博士不好就业”的现象已经延续多年,博士人数越来越多,以至于出现了“博士过剩”的现象;另一方面高校的教职毕竟有限,僧多粥少的现状难以容纳逐年递增的毕业博士大军。受市场供求关系的影响,当供过于求时,“买”方市场必然会提出要求。

据南方周末报道,北京师范大学的本硕、北大哲学系的博士彭某,向高校投了近60份简历,从985到普通本科院校,只要方向契合,他都应聘过,但大多数简历石沉大海。最终,他选择入职浙江省一所民办二本院校。他直言,自己论文数量太少。没有人才“帽子”,“硬通货”不够、话语权太低,求职时也显得更“卑微”。

闯过了“年龄关卡”的博士,面对“高校终点站”,也不是一路坦途啊!

来源:九派新闻、麦可思研究,软科、PaperRSS、知乎、小木虫、教育部、南方周末、《光明日报》(2024年08月20日 14版)、各高校网站等,仅用于学术分享,如有侵权请联系删除。