AC会议论文平台致力于为国际学术会议组织者及参与者提供高效、稳定的全流程论文管理服务。我们支持论文提交、评审、收录和出版等环节,保障学术交流的严谨与顺畅。

学术会议

近期截稿会议

CCF推荐

| 名称 | 类别 | 年份 | 开会日期 |

|---|---|---|---|

| FAST: Conference on File and Storage Technologies | A类 | 2026 | 2026-02-24 |

| ASPLOS: Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | A类 | 2026 | 2026-03-22 |

| EuroSys: European Conference on Computer Systems | A类 | 2026 | 2026-04-13 |

| DATE: Design, Automation & Test in Europe Conference | B类 | 2026 | 2026-04-20 |

| IPDPS: International Parallel & Distributed Processing Symposium | B类 | 2026 | 2026-05-25 |

| HPDC: ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | B类 | 2026 | 2026-07-13 |

| SPAA: ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | B类 | 2025 | 2026-07-28 |

| ISPD: International Symposium on Physical Design | C类 | 2026 | 2026-03-15 |

| 名称 | 类别 | 年份 | 开会日期 |

|---|---|---|---|

| NSDI: Symposium on Networked Systems Design and Implementation | A类 | 2026 | 2026-05-04 |

| INFOCOM: IEEE International Conference on Computer Communications | A类 | 2026 | 2026-05-18 |

| MobiCom: ACM International Conference on Mobile Computing and Networking | A类 | 2026 | 2026-11-25 |

| SenSys: ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems | B类 | 2026 | 2026-05-11 |

| MobiSys: International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services | B类 | 2026 | 2026-06-21 |

| WCNC: IEEE Wireless Communications & Networking Conference | C类 | 2026 | 2026-04-13 |

| ICC: IEEE International Conference on Communications | C类 | 2026 | 2026-05-24 |

| MSN: International Conference on Mobility, Sensing and Networking | C类 | 2026 | 2026-12-03 |

| 名称 | 类别 | 年份 | 开会日期 |

|---|---|---|---|

| NDSS: Network and Distributed System Security Symposium | A类 | 2026 | 2026-02-23 |

| EUROCRYPT: European Cryptology Conference | A类 | 2026 | 2026-05-10 |

| S&P: IEEE Symposium on Security and Privacy | A类 | 2026 | 2026-05-18 |

| PKC: International Workshop on Practice and Theory in Public Key Cryptography | B类 | 2026 | 2026-05-25 |

| FC: Financial Cryptography and Data Security | C类 | 2026 | 2026-03-02 |

| DFRWS-EU: Digital Forensic Research Workshop | C类 | 2026 | 2026-03-23 |

| DFRWS EU: Digital Forensics Research Workshop EU | C类 | 2026 | 2026-03-24 |

| EuroS&P: IEEE European Symposium on Security and Privacy | C类 | 2026 | 2026-07-06 |

| 名称 | 类别 | 年份 | 开会日期 |

|---|---|---|---|

| ICSE: International Conference on Software Engineering | A类 | 2026 | 2026-04-12 |

| ESEC/FSE: ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering | A类 | 2026 | 2026-07-05 |

| OOPSLA: Conference on Object-Oriented Programming Systems, Languages, and Applications | A类 | 2026 | 2026-07-17 |

| ISSTA: The International Symposium on Software Testing and Analysis | A类 | 2026 | 2026-10-03 |

| SANER: IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering | B类 | 2026 | 2026-03-17 |

| ICPC: International Conference on Program Comprehension | B类 | 2026 | 2026-04-12 |

| REFSQ: Requirements Engineering: Foundations of Software Quality | C类 | 2026 | 2026-03-23 |

| WICSA: IEEE International Conference on Software Architecture | C类 | 2026 | 2026-06-22 |

| 名称 | 类别 | 年份 | 开会日期 |

|---|---|---|---|

| ICDE: International Conference on Data Engineering | A类 | 2026 | 2026-05-04 |

| SIGMOD: ACM Conference on Management of Data | A类 | 2026 | 2026-05-31 |

| ICDT: International Conference on Database Theory | B类 | 2026 | 2026-03-24 |

| EDBT: International Conference on Extending DB Technology | B类 | 2026 | 2026-03-24 |

| PODS: ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | B类 | 2026 | 2026-05-31 |

| ECIR: European Conference on Information Retrieval | C类 | 2026 | 2026-03-30 |

| ESWC: Extended Semantic Web Conference | C类 | 2026 | 2026-05-10 |

| PAKDD: Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | C类 | 2026 | 2026-06-09 |

| 名称 | 类别 | 年份 | 开会日期 |

|---|---|---|---|

| STOC: ACM Symposium on Theory of Computing | A类 | 2026 | 2026-06-22 |

| LICS: Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science | A类 | 2026 | 2026-07-20 |

| SAT: International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing | B类 | 2026 | 2026-07-20 |

| CCC: IEEE Conference on Computational Complexity | B类 | 2026 | 2026-08-03 |

| CSL: Computer Science Logic | C类 | 2026 | 2026-02-23 |

| STACS: International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science | C类 | 2026 | 2026-03-10 |

| RTA/FSCD: International Conference on Formal Structures for Computation and Deduction | C类 | 2026 | 2026-07-20 |

| FMCAD: Formal Methods in Computer-Aided Design | C类 | 2026 | 2026-09-14 |

| 名称 | 类别 | 年份 | 开会日期 |

|---|---|---|---|

| IEEE VR: IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | A类 | 2026 | 2026-03-21 |

| DCC: Data Compression Conference | B类 | 2026 | 2026-03-24 |

| ICASSP: International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing | B类 | 2026 | 2026-05-06 |

| i3D: ACM Symposium on Interactive 3D Graphics | B类 | 2026 | 2026-05-15 |

| 3DV: International Conference on 3D Vision | C类 | 2026 | 2026-03-20 |

| CVM: Computational Visual Media Conference | C类 | 2026 | 2026-04-10 |

| PacificVis: IEEE Pacific Visualization Symposium | C类 | 2026 | 2026-04-20 |

| ICIP: International Conference on Image Processing | C类 | 2026 | 2026-09-13 |

| 名称 | 类别 | 年份 | 开会日期 |

|---|---|---|---|

| CVPR: IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | A类 | 2026 | 2026-06-03 |

| ACL: Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | A类 | 2026 | 2026-07-02 |

| ICML: International Conference on Machine Learning | A类 | 2026 | 2026-07-06 |

| IJCAI: International Joint Conference on Artificial Intelligence | A类 | 2026 | 2026-08-15 |

| ICRA: IEEE International Conference on Robotics and Automation | B类 | 2026 | 2026-06-01 |

| ICAPS: International Conference on Automated Planning and Scheduling | B类 | 2026 | 2026-06-27 |

| ALT: International Conference on Algorithmic Learning Theory | C类 | 2026 | 2026-02-23 |

| AISTATS: International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | C类 | 2026 | 2026-05-02 |

| 名称 | 类别 | 年份 | 开会日期 |

|---|---|---|---|

| CSCW: ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing | A类 | 2026 | 2026-02-27 |

| CHI: ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | A类 | 2026 | 2026-04-16 |

| PerCom: IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications | B类 | 2026 | 2026-03-16 |

| IUI: ACM International Conference on Intelligent User Interfaces | B类 | 2026 | 2026-03-23 |

| ICWSM: The International AAAI Conference on Web and Social Media | B类 | 2026 | 2026-05-27 |

| ECSCW: European Computer Supported Cooperative Work | B类 | 2026 | 2026-06-29 |

| MobileHCI: International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services | B类 | 2026 | 2026-08-31 |

| DIS: ACM conference on Designing Interactive Systems | C类 | 2026 | 2026-06-13 |

| 名称 | 类别 | 年份 | 开会日期 |

|---|---|---|---|

| WWW: International World Wide Web Conferences | A类 | 2026 | 2026-04-13 |

| RECOMB: International Conference on Research in Computational Molecular Biology | B类 | 2026 | 2026-05-26 |

| ISMB: International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology | B类 | 2026 | 2026-07-12 |

| CogSci: Cognitive Science Society Annual Conference | B类 | 2026 | 2026-07-22 |

| EMSOFT: International Conference on Embedded Software | B类 | 2026 | 2026-10-04 |

| MICCAI: International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention | B类 | 2026 | 2026-10-04 |

| ICIC: International Conference on Intelligent Computing | C类 | 2026 | 2026-07-22 |

| AMIA: American Medical Informatics Association Annual Symposium | C类 | 2026 | 2026-11-07 |

学术期刊

学术动态

02-09

绿城春意浓,邕江聚能澜。在这承载着希望与新机的早春时节,第三届智能电网与电力系统国际会议(ICSGPS 2026)于2026年2月1日在中国·南宁隆重开幕。

本次会议由广西大学主办,浙江大学、上海交通大学、武汉大学、武汉理工大学、西南科技大学、东北电力大学、湖南大学、中南大学、西南石油大学、长安大学、爱迩思出版社(ELSP)、ESBK 国际学术交流中心以及AC学术平台联合支持。会议旨在汇聚全球电力能源、智能电网、电力电子及系统集成等领域的顶尖学者、行业专家与青年科研力量,围绕新型电力系统构建、可再生能源并网、电网数字化与智能化等关键议题展开深度交流,共同推动能源电力领域的科技创新与产业协同发展。

会议开幕式

1日上午,会议在南宁永恒朗悦酒店会议厅正式启幕。线上线下来自全球各地的数百位专家学者及青年学子齐聚一堂,共同见证了这一学术盛会的开启。大会荣誉主席、上海交通大学程浩忠教授代表组委会致开幕辞,主办方代表、广西大学覃程荣教授作欢迎致辞,仪式由广西大学陈碧云副教授主持。

▲上海交通大学 程浩忠教授致开幕辞

▲广西大学 覃程荣教授致欢迎辞

▲广西大学 陈碧云副教授主持会议

本次会议主会场邀请了4位学者作主旨报告,分别是:文福拴,浙江大学教授、IEEE Fellow;何怡刚,武汉大学教授、国家杰青、欧洲自然科学院外籍院士、英国皇家学会工艺院终身院士、中国电机工程学会会士;Mohamed Benbouzid,法国University of Brest教授、IEEE Fellow;黎静华,广西大学教授、国家级重大人才工程计划入选者、IET Fellow。报告与讨论涵盖电力市场、智能电网运行和维护、潮汐发电、电力系统响应控制等相关领域。

▲浙江大学 文福拴教授作主旨报告

▲武汉大学 何怡刚教授作主旨报告

▲University of Brest Mohamed Benbouzid教授作主旨报告

▲广西大学 黎静华教授作主旨报告

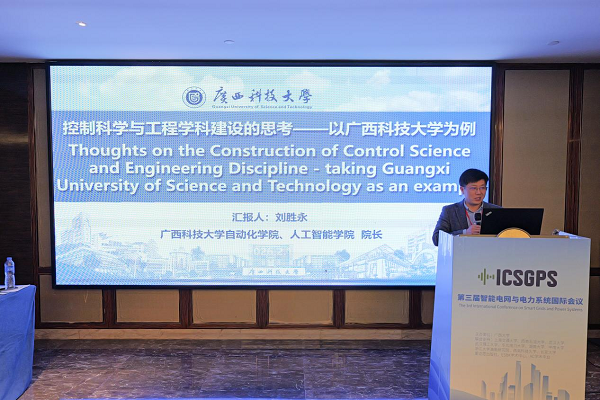

其后,由广西大学张镱议教授主持学者&院长论坛,会议邀请了下列嘉宾进行分享讨论:上海交通大学程浩忠教授,武汉理工大学周克亮教授,西华大学王涛教授,广西科技大学刘胜永教授。现场互动积极,专家与听众展开了深入的学术探讨。

▲学者&院长论坛

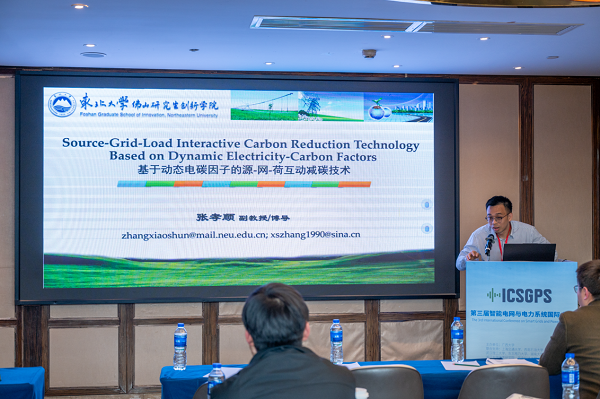

当日下午,大会进行了分会场报告,其中4位学者作特邀报告,分别是:武汉大学刘承锡教授,武汉理工大学黄云辉教授,东北大学张孝顺副教授,武汉大学赵志高副教授。来自多所高校和科研单位的学者分享了自己的最新研究进展。报告内容丰富,交流深入,进一步增强了学术界的互通与合作。

▲武汉理工大学 黄云辉教授作特邀报告

▲东北大学 张孝顺副教授作特邀报告

▲武汉大学 赵志高副教授作特邀报告

▲华南理工大学 钱瞳副教授作报告分享

▲西华大学 王涛教授作报告分享

▲广西科技大学 刘胜永教授作报告分享

▲分会场一现场

▲分会场二现场

▲分会场三现场

晚上,大会举行了颁奖晚宴,对会议支持单位以及在会议投稿、论坛组织及报告学者中表现突出的组织和个人进行了现场表彰。颁发了多个奖项,以鼓励青年学者的创新探索和卓越表现。

|  |

|  |

|  |

|  |

晚宴颁奖现场

在活跃融洽的氛围中,主办方表达了对下一届ICSGPS会议的美好展望,期待在未来构建更高层次的国际交流平台,进一步推动国内外相关领域的创新突破与跨界融合,共迎智能电网发展的新篇章。

02-04

2026年1月24日,由中国科学院半导体研究所、江南大学主办,无锡市梁溪区政府、无锡高新区管委会、澳门科技大学、天津理工大学、中铁设计机械动力设计研究院、爱迩思出版社(ELSP)、ESBK国际学术交流中心、AC学术中心协办的第六届高性能大数据暨智能系统国际会议(HDIS)在无锡顺利召开。本次会议得到无锡高新区管委会的大力支持。

大会以“高性能大数据,智能系统”为核心主题,汇聚国内外人工智能与大数据领域的知名专家和青年学者,围绕计算架构创新、数据智能挖掘、智能感知与自主决策系统等热点方向展开深度交流,共同推动高性能计算与智能技术融合创新,助力新一代信息技术产业发展。

会议现场合照

24日上午,大会在庄重而热烈的氛围中拉开帷幕。开幕式由大会程序主席中国科学院半导体研究所宁欣研究员主持。主办单位代表即大会主席江南大学吴小俊教授以及中国科学院半导体研究所李卫军研究员分别代表组委会向与会专家学者表示热烈欢迎,并对长期关心和支持会议发展的各合作单位致以诚挚感谢。

吴小俊教授代表主办单位致欢迎辞,对来自海内外的专家学者表示诚挚欢迎,并介绍了无锡在集成电路、智能制造、新一代信息技术及人工智能产业方面的发展基础与创新生态。他希望本次会议进一步促进学术界与产业界深度融合,推动关键核心技术突破和成果转化。

江南大学吴小俊教授致欢迎辞

李卫军研究员在致辞中回顾了HDIS会议的发展历程。自创办以来,会议始终聚焦高性能计算架构、大数据分析、智能系统设计等核心方向,逐步成长为具有较高国际影响力的学术交流平台。本届会议的召开将有助于进一步加强多学科交叉合作,推动高性能计算与人工智能技术协同创新。

中国科学院半导体研究所李卫军研究员致辞

本届大会主会场特邀多位国内人工智能、大数据与智能系统领域的知名专家作主旨报告。报告内容紧扣高性能计算、分布式智能、信息处理与模式识别等关键方向,系统展示了相关领域的最新理论成果与工程实践,充分体现了学科交叉融合与创新发展的鲜明特征。

北京大学博雅特聘教授,博士生导师,IEEE Fellow,2018年国家杰出青年基金获得者田永鸿教授作题为Beyond Multimodal Foundation Models: Practical Pathways and Challenges on the Road to World Models的主旨报告。

北京大学田永鸿教授作主旨报告

随后,上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院),国家级高层次人才,IEEE Fellow,AAIA Fellow,中国电子学会会士、中国计算机学会(CCF)会士熊红凯教授作题为Intelligence and Mathematics: Posteriori and Priori的主旨报告。

上海交通大学熊红凯教授作主旨报告

重庆邮电大学副校长,教育部“长江学者”特聘教授李伟生教授作题为Multi-dimensional Registration and Multi-modal Fusion for Spinal Surgery Image Navigation的主旨报告。

重庆邮电大学李伟生教授作主旨报告

IAPR Fellow、AAIA Fellow、AIIA Fellow、NAAI 通讯院士、江南大学至善教授、研究生院院长吴小俊教授作题为Multimodal Visual Fusion and Enhancement: General Purpose Perspectives的主旨报告。

江南大学吴小俊教授作主旨报告

当日下午,大会共设立两个分会场。多项报告结合实际案例,展示了智能系统在复杂场景中的应用成效。论坛讨论环节互动频繁,围绕模型可靠性、安全性及工程部署难点展开深入交流,充分体现了学术研究与产业需求的紧密结合。青年学者和研究生积极参与成果展示,汇报内容紧贴学科前沿。现场提问踊跃、讨论深入,围绕实验设计、模型创新与工程实现等问题展开了充分交流,形成了浓厚的学术氛围。多位参会专家表示,这些研究成果体现了新生代科研力量的创新活力和扎实基础。

|  |

|  |

▲分会场一现场

|  |

▲分会场现场问答环节

|  |

|  |

▲分会场二现场

HDIS将继续秉持开放合作、交叉创新的理念,不断拓展国际合作网络,深化学科融合,打造更具影响力的高水平学术交流平台。组委会表示,下一届会议将进一步加强与产业界的联动,推动科研成果向实际应用转化,助力智能科技创新发展。

在与会专家学者的共同努力下,第六届高性能大数据暨智能系统国际会议圆满落下帷幕。

02-04

2026年1月30日至2月1日,由中南大学主办,ESBK国际学术交流中心、AC学术平台联合协办的交通工程与控制国际会议(ICTEC 2026)在湖南长沙隆重召开。大会通过主旨报告、专题研讨与成果展示等立体化交流模式,深度聚焦交通工程与控制领域面临的共性挑战、技术范式变革与产学研升级路径。

大会现场合照

1月31日上午,大会正式拉开帷幕。大会主席——东南大学张健教授致开幕辞,强调了本次会议在推动学术交流、促进科技合作方面的重要意义,并代表组委会对远道而来的与会者表达了诚挚敬意与热烈欢迎。

东南大学张健教授致开幕辞

会议荣幸邀请到多位在交通工程、控制领域具有重要影响力的专家学者出席并作主旨报告。其中包括:教育部长江学者,中南大学刘辉教授;东南大学教务处副处长张健教授;山东大学齐鲁青年学者吴建清教授。此外,会议还特别邀请到了空军工程大学刘棕成副教授为大会作专题报告。各位专家聚焦交通工程与控制前沿,展示了专业领域的最新研究成果与发展动向,现场交流深入、互动热烈,充分体现了学术共同体的思想活力与创新动能。

|  |

|  |

▲主会场主旨报告与特邀报告

在下午的分会场中,来自多所知名高校与科研单位的学者,依次报告分享了各自的最新研究成果。报告内容兼具理论深度与实践导向,现场学术氛围浓厚,提问环节互动活跃,充分体现了学界对关键问题的深入探索与创新思考。

|  |

|  |

|  |

▲分会场现场

大会颁奖晚宴上,组委会隆重颁授多项荣誉证书与奖章,嘉奖为本次会议作出卓越贡献的学者。他们的智慧与热忱,为盛会顺利推进奠定了坚实基础,更为学术交流注入了强劲能量。

|  |

|  |

▲颁奖晚宴现场

2026年交通工程与控制国际会议(ICTEC 2026)已圆满落幕。本次会议成功搭建起交通、控制领域的高水平交流平台,汇聚众多专家学者与研究骨干,有效促进了前沿理论探索、关键技术突破与产业实践应用的深度融合。组委会表示,未来将持续整合国际优质学术资源,深化多学科交叉创新与科研协作,并期待在下一届会议上与各界同仁再度聚首,共同擘画领域发展的新篇章。

02-04

1月23日至25日,由桂林理工大学主办,西安交通大学-中国核电工程有限公司核电智能决策与预测运营技术联合实验室、江苏科技大学、ESBK国际学术交流中心、AC学术平台共同支持的第三届智能控制、测量与信号系统国际会议(FICMSS 2026)在广西南宁顺利召开。来自国内外高校、科研院所及产业界的专家学者、青年研究者齐聚绿城,分享前沿成果、研判技术趋势,推动智能控制、测量与信号系统的产学研深度融合。

大会现场

1月24日上午,FICMSS 2026在南宁隆重开幕。主会场由天津大学周圆老师主持,首先,由大会主席河海大学费峻涛教授代表组委会致开幕辞,对会议的顺利召开表示祝贺,并向给予支持的各方专家学者致以诚挚感谢。随后,桂林理工大学党委副书记黎贞崇致欢迎辞,对远道而来的各位嘉宾表示热烈欢迎,并介绍了学校在智能控制与测量技术领域的最新发展情况。

▲费峻涛教授开幕致辞

▲黎贞崇副书记欢迎致辞

本次大会汇聚了智能控制、测量与信号系统领域的多位知名专家学者。上午的主会场邀请了西安交通大学程伟教授、中国科学院自动化研究所周小虎教授、河海大学费峻涛教授和哈尔滨工程大学高洪元教授分别作主旨报告,深入剖析了人工智能控制、先进传感技术、下一代信号处理系统等前沿技术在制造业中的融合应用与发展前景。

▲成玮教授报告 |  ▲周小虎教授线上报告 |

▲费峻涛教授报告 |  ▲高洪元副教授报告 |

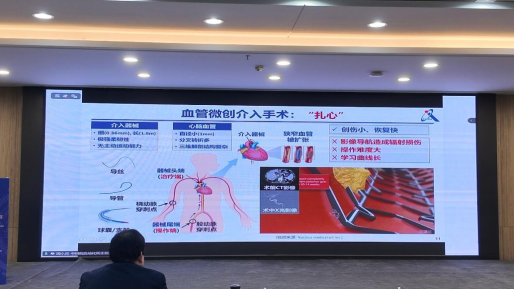

除主会场报告外,当日下午大会同步举行学者报告和分会场交流,共计二十余场学术报告。与会学者围绕智能控制理论与系统、网络智能与网络控制、智能故障检测与诊断、测量信号处理与分析、高性能处理器与智能仪器、信号处理在移动通信中的应用、嵌入式系统与深度学习等热点议题展开深入研讨。来自多所高校和科研单位的报告人分享了最新研究进展,现场交流热烈,进一步促进了学术界与产业界的互通与合作。

▲分会场一现场

▲分会场二现场

12月13日晚,大会举行颁奖晚宴,为激励青年学者在智能控制、测量与信号系统领域持续创新,组委会对在会议中表现突出的单位和个人进行了现场表彰,为学科发展注入新生力量。

|  |

|  |

图组 颁奖晚宴现场

FICMSS 2026不仅是展示智能控制、测量与信号系统科研成果的重要平台,更是推动技术转化与学术合作的关键契机。随着人工智能、边缘计算、多源感知等技术的迅猛发展,传统测量控制技术正加速向智能化、网络化、集成化方向转型升级。FICMSS 2026的召开,为全体学者与产业界搭建了高水平的国际学术交流平台,促进了智能控制、测量与信号系统领域的深度融合与协同创新。

Call for Papers(CFP),即“论文征集”,是学术会议、期刊或研讨会发布的一份公开邀请,旨在邀请研究者提交原创性研究成果(通常以摘要或全文形式),并争取在会议上进行报告或在期刊上发表。它是学术交流体系的核心环节,是研究者分享最新发现、建立学术网络的重要渠道。

一个典型的CFP通常包含以下核心信息,理解这些部分就能有效“解码”通知:如何看懂学术会议的征稿通知(2026版指南)

第一步:快速定位关键信息(5分钟浏览)

1. 会议全称与缩写:

示例:The 2026 International Conference on Artificial Intelligence (ICAI 2026)。

注意点:记住缩写(如ICAI 2026),便于后续查阅和引用。

2. 重要日期(务必标红!):

摘要提交截止日期:有些会议只要求先提交摘要。

全文提交截止日期:最关键的截止时间。

评审结果通知日期:知道何时能收到录用/拒稿通知。

终版提交日期:根据评审意见修改后的最终稿提交时间。

会议召开日期:会议实际举办的日期和会期。

2026年趋势:越来越多的会议采用 “滚动审稿” 或设置多个截稿轮次,以鼓励早期提交。

3. 会议主题与征文范围:

快速浏览主题列表,判断您的研究是否高度契合。这是决定是否投稿的首要因素。

4. 投稿链接:

通常指向会议管理系统(如CMT, EasyChair, OpenReview等)。

第二步:深入阅读细节(决定投稿质量)

5. 主办方与声誉:

查看主办学会/机构(如ACM, IEEE, Springer等)。了解会议的历史、往年录用率、是否被核心数据库(如CCF, EI Compendex, Scopus, SCI)收录,这直接关系到论文的影响力和价值。

6. 投稿要求与格式:

模板:必须使用指定的论文模板(如IEEE, LNCS格式),否则可能被直接拒收。

页数限制:严格遵循,包括参考文献和图表。

语言:通常是英文,少数国内会议可能接受中文。

投稿类型:区分是投全文、短论文、海报还是研讨会提案。每种类型的页数和要求不同。

7. 评审与出版信息:

评审流程:是单盲审、双盲审还是开放评审?双盲审(作者和评审人互不知晓)是主流,投稿时需匿名处理文稿。

出版形式:被录用的论文将发表于会议论文集,优秀论文可能推荐至合作的特刊期刊。

开放获取:是否需支付额外的文章处理费(APC)以使论文开源。

8. 联系方式:

如有疑问,可联系程序委员会主席或指定联系人。

第三步:行动与策略(2026年投稿智慧)

1. 使用工具管理:使用日历或学术管理工具(如Zotero, My CFP)记录关键日期,设置提前提醒。

2. 检索历史信息:访问会议官网,查看往年论文集,了解论文质量和风格。查看历届组织者和程序委员会成员,判断其学术影响力。

3. 关注新兴模式:

混合会议模式:2026年后疫情时代,线上线下混合参会已成为常态,注意注册费差异。

伦理与AI声明:许多会议现在要求明确声明研究中是否使用生成式AI(如ChatGPT)及其用途,并需提供数据伦理、IRB批准等证明。

可重复性:鼓励或要求提交代码、数据集,以促进研究可复现性。

4. 制定写作计划:根据截稿日期,倒推出大纲、初稿、修改、润色和提交的时间节点。

5. 善用同行资源:在学术社交平台(如ResearchGate, 相关领域的社交媒体群组)询问关于该会议的经验和评价。

CFP快速检查清单(Checklist)

- 相关性:我的研究是否完全符合会议主题?

- 截止日期:我能否在截止日期前完成高质量稿件?

- 格式要求:是否已下载最新模板并按要求排版?

- 盲审要求:如为双盲审,是否已移除所有作者及机构信息?

- 出版历史:该会议论文集是否被EI/SCI等权威索引收录?

- 注册费用:注册费是否在预算范围内?是否有学生优惠?

- 参会形式:我倾向线下还是线上参会?会议是否支持?

通过以上三步,您不仅能“看懂”CFP,更能“吃透”它,从而做出明智的投稿决策,并提升稿件被录用的概率。

会议论文不等于核心期刊论文,但被某些重要数据库收录的高水平会议论文,其价值可能与核心期刊论文相当甚至更高。

下面为您详细解读北大核心、EI会议以及它们之间的关系(2026年视角)。

一、核心概念界定

1. 北大核心(中文核心期刊)

本质:是一份中文期刊目录,由北京大学图书馆联合众多学术界专家评定,每三年更新一次。

对象:收录的是中国内地出版的中文学术期刊。

目标:从国内出版的大量期刊中,评选出各学科领域内学术水平高、影响力大、编辑规范的“核心”期刊,为学术评价和投稿提供参考。

关键点:它评价的是期刊本身。发表在“北大核心”目录内期刊上的文章,才被称为“北大核心论文”。

2. 会议论文(特指学术会议)

本质:是学者在学术会议上宣讲和交流的成果。

形式:通常先向会议投稿,经评审通过后,被收录到会议的论文集中。论文集可能是实体书,也可能是电子版。

关键点:它评价的是单篇论文和会议本身的质量。会议水平天差地别,有顶级国际会议,也有普通甚至水分较大的会议。

3. EI(工程索引)

本质:是一个全球性的文献数据库,由爱思唯尔公司运营,主要收录工程技术领域的文献。

收录范围:既收录期刊论文(EI源刊),也收录会议论文(EI会议)。

关键点:它是一个国际性的收录标准,被其收录的论文称为“EI收录论文”。它和“北大核心”是两个完全不同体系、不同范围的评价标准。

二、核心关系梳理

您可以把它们的关系想象成一个多维度的坐标轴:

中文 vs 国际:北大核心是中文体系内的评价标准;EI是国际工程领域的数据库。

期刊 vs 会议:北大核心只评期刊;EI既收录期刊,也收录会议。

间接关联:国内有一部分高水平的中文工程期刊,可能同时被“北大核心”和“EI”收录,这样的期刊通常被视为“双核心”,含金量很高。但这并不意味着EI会议和北大核心有直接关系。

核心结论:

EI会议 ≠ 北大核心。这是两个赛道。EI会议属于国际会议论文范畴,北大核心属于国内中文期刊范畴。

一篇论文不能同时是“北大核心论文”和“EI会议论文”,因为载体不同(一个发在中文期刊,一个发在会议论文集)。

但在国内高校和研究机构的评价体系中,被EI数据库收录的会议论文(尤其是高水平的国际顶会),其认可度通常被认为高于或等于北大核心期刊论文,尤其在计算机、电子信息、自动化等学科。

三、在学术评价中的地位(2026年视角)

随着中国学术界日益与国际接轨,评价体系也日趋多元和精细化:

1. 传统国内评价:在一些单位,北大核心期刊论文仍然是毕业、职称评定的重要甚至硬性条件。

2. 国际化学科评价:在理工科,尤其是计算机、通信、人工智能、材料等领域,高水平国际会议(如被EI、CPCI-S收录,或公认的顶会如CVPR、NeurIPS、ICML等)的权重已经远超北大核心,甚至不亚于或超过SCI期刊。这些领域的顶级会议竞争激烈,代表了最新的研究动态。

3. 区分“水会议”:需要警惕的是,EI也收录大量学术水平一般的会议论文。因此,单位在评价时,不仅看是否被EI收录,更看重会议的历史声誉、主办方、录用率等。各单位通常会制定自己的 《重要国际会议目录》 作为评价依据。

4. 综合评价趋势:2026年的评价趋势是“破唯论文”,更强调代表作和成果的实际价值。单纯追求“北大核心”或“EI收录”的数量已不是主流,更看重论文在特定领域内的创新性和影响力。

四、给作者的建议

1. 明确评价要求:

首先查询自己单位(学校、研究所)最新的 《学位授予标准》、《职称评定办法》或《科研成果认定目录》 。这是最权威的指南。

看清文件对“北大核心期刊”、“EI收录会议论文”、“国际顶级会议”是如何界定和分级的。

2. 选择投稿目标:

追求国内认可和传播:如果研究成果主要面向国内读者,或单位明确要求核心期刊,优先考虑投稿北大核心期刊。

追求国际交流和快速发表:如果研究成果具有国际前沿性,希望快速发布并与国际同行交流,优先考虑投稿本领域认可的高水平国际会议(看是否在单位的认可目录内)。

兼顾与冲刺:如果时间精力允许,可以尝试将完善后的高水平会议论文扩展后,再投稿给SCI或EI期刊。

3. 查询与鉴别:

北大核心:查询最新的 《中文核心期刊要目总览》 官方目录。

EI收录:查询会议官网是否明确写明会被EI收录(注意:非100%保证,最终以收录为准),或通过往年会议记录判断。对于期刊,可查询 EI Compendex源刊列表。

会议质量:通过学术社区(如CCF推荐列表、导师和同行推荐)判断会议的真实水平。

总结

| 特征 | 北大核心期刊论文 | EI收录会议论文 |

|---|---|---|

| 本质 | 国内中文期刊评价体系 | 国际工程文献数据库收录 |

| 载体 | 中文期刊 | 国际会议论文集 |

| 评价对象 | 期刊本身 | 单篇论文/会议质量 |

| 认可度 | 国内通用,传统评价重要指标 | 国际通用,在理工科领域认可度高 |

| 关系 | 两者是不同维度的评价体系,无直接等同关系 |

希望这篇解读能帮助您清晰地理解它们之间的关系,并在2026年的学术道路上做出更合适的选择!

Proceeding(会议论文集) 是学术会议发表的论文合集。

Journal(期刊) 是定期(如月刊、季刊)出版的学术刊物。

下面将详细解释它们的区别和特点,并用一个表格帮你快速理解。

详细解释

1. Proceeding(会议论文集)

是什么:在学术会议上报告(口头报告或海报展示)的论文,经过评审和修改后,被集结成册出版的文献。现在多以在线数据库的形式存在。

核心特点:

时效性强:从投稿到出版周期短(通常几个月到一年),旨在快速传播最新的研究想法、初步成果或进行中的工作。

注重交流:是学者们面对面交流、获取即时反馈、建立合作网络的平台。论文内容更偏向于“前沿进展”和“创新想法”。

评审形式:通常采用相对快速的同行评审,但评审周期和严格度因会议声誉而异。顶级会议的评审非常严格。

认可度:在计算机科学、电子工程等领域,顶级会议(如NeurIPS, CVPR, ACL, SIGCOMM)的录用论文享有极高的声誉,甚至超过多数期刊。在其他领域(如物理、化学、生命科学),会议的权重通常低于期刊。

2. Journal(期刊)

是什么:定期出版的学术出版物,发表经过严格、漫长评审的完整、成熟、系统的研究成果。

核心特点:

完整性、成熟性:要求研究工作非常完整、深入,具有坚实的实验验证和理论分析。是“完成时”的研究。

评审严格、周期长:采用同行评议,过程通常非常严谨且漫长(从几个月到几年),需要多轮修改。

注重存档与验证:是记录最终研究结论的权威档案,代表了一个领域的稳定知识体系。可重复性要求高。

影响力指标:通常用影响因子来衡量期刊在其领域的影响力。

认可度:在自然科学、医学、社会科学等领域,期刊(尤其是高影响因子期刊)是评价学术成果的主要标准。

核心区别对比表

| 特性 | Proceeding(会议论文集) | Journal(期刊) |

|---|---|---|

| 出版目的 | 快速传播前沿想法、初步成果,促进学术交流。 | 发表成熟、完整、系统的最终研究成果,建立权威档案。 |

| 评审周期 | 较短(几周到几个月),追求时效性。 | 很长(数月到数年),追求严谨性。 |

| 内容阶段 | 偏向于进行中或阶段性的前沿工作。 | 已完成的、全面深入的成熟研究。 |

| 篇幅限制 | 通常有严格页数限制(如4-8页),要求简洁。 | 篇幅较长,允许详细阐述方法、实验和讨论。 |

| 交流形式 | 通常伴随线下/线上会议,有报告和问答环节。 | 无固定伴随活动,以书面交流为主。 |

| 领域权重 | 在计算机、电子、人工智能等领域权重极高。 | 在自然科学、工程、医学、人文社科等领域是黄金标准。 |

| 影响力指标 | 会议有声誉排名(如CORE Ranking, CCF List)。 | 常用影响因子、分区(如JCR, 中科院分区)来评价。 |

| 文献类型 | 通常是会议论文。 | 通常是期刊论文。 |

重要补充与关系

1. 扩展期刊版:很多领域(特别是工程和计算机),作者会在发表会议论文后,加入更详细的内容(通常增量需达到30%-50%),再投递到期刊。这被称为会议的“扩展期刊版”。

2. 检索数据库:两者都会被主要的学术数据库收录,如:

期刊:多被SCI、SSCI、EI、Scopus等收录。

会议论文:多被EI、CPCI(原ISTP)、IEEE Xplore、ACM DL等收录。高质量的会议论文也可能被SCI收录。

3. 如何选择:

如果你的研究是突破性的、需要快速抢占先机、或身处重视会议的领域,优先投顶级会议。

如果你的研究需要大量实验数据、非常系统完整、或身处重视期刊的领域,优先投期刊。

很多研究者采用“会议抢先机,期刊求深度”的策略。

总结一下:你可以把Proceeding看作是学术研究的 “快报”或“研讨会” ,强调新和快;而Journal则是研究的 “详实档案”或“专著” ,强调深和全。选择哪一种发表渠道,取决于你的研究领域、研究阶段以及目标学术圈的惯例。

在学术界,“水会”(质量低劣的会议)和“假会”(彻头彻尾的诈骗)正严重浪费研究者的时间、金钱,并可能危害学术声誉。尤其是在2026年,这些骗局的手法越来越专业。要保护自己,你需要一套有效的“侦察”方法。

识别“水会”与“假会”的核查清单

你可以根据下面的关键特征对目标会议进行快速评估:

| 核查维度 | “水会” (掠夺性会议) 的典型特征 | “假会” (欺诈性会议) 的典型特征 |

|---|---|---|

| 主办方与背景 | 主办方信息模糊;由被列入预警名单的出版商(如OMICS、WASET)组织;与知名机构名称相似但实为假冒。 | 完全虚构主办方;盗用或仿冒真实学会、高校的名义(如伪装成“中国生物材料学会”发送钓鱼邮件)。 |

| 征稿范围 | “大杂烩”式征稿,范围极广,涵盖多个不相关领域(如同时征稿人工智能、医学、农业论文)。 | 同样会设置宽泛的征稿主题以吸引更多人。 |

| 审稿流程 | “秒录用”:审稿周期短至几天,无实质性审稿意见;或承诺“投稿必录”。 | 审稿流程形同虚设,或根本不存在。 |

| 官网与联系方式 | 官网粗制滥造,信息不全;使用个人邮箱作为官方联系或投稿邮箱。 | 网站为近期注册的仿冒网站;联系方式缺失或仅为聊天机器人。 |

| 历史与检索记录 | 无往届信息,或往届论文集无法在正规数据库(如EI、IEEE Xplore)中查到;过度宣传“保证检索”。 | 无任何历史记录,或伪造往届信息(如列出已故学者作为主讲人)。 |

| 费用与注册 | 注册费可能奇高或奇低;以各种名目催促缴费。 | 涉及直接诈骗:通过伪造的酒店预订链接、假冒的缴费通知等骗取钱财。 |

| 其他可疑点 | 会议日期、地点频繁变更;邮件邀请中有明显的语法错误。 | 主动发送阿谀奉承的邀请邮件(如称硕士生为“杰出教授”)。 |

专业防骗与补救行动指南

除了对照清单,采取以下主动核查和防范措施至关重要:

1. 进行交叉验证

核实主办方:对于声称由某学会或高校主办的会议,务必通过该机构的官方网站查找联络方式,直接致电或发邮件确认会议真实性。

核查往届记录:尝试在Google Scholar、IEEE Xplore、Scopus等权威数据库中,搜索该会议往届论文集的标题,这是验证会议质量的“终极手段”。

利用工具清单:参考国际认可的“Think. Check. Attend.”(思考、检查、参会)网站提供的会议核查清单进行系统评估。

2. 严防财务诈骗

警惕非官方支付:任何以“会议合作方”名义发送的酒店预订、交通安排邮件和链接都需高度警惕。付款前,务必确认收款方名称与会议官方或酒店方名称一致。

核实缴费通知:学会或正规会议不会通过邮件发送带跳转链接或二维码的缴费通知来索要敏感信息。收到此类邮件应直接删除。

3. 遭遇骗局后的补救措施

立即止损:如果已向可疑账户转账,第一时间联系你的发卡银行,说明情况并申请止付。

保留证据并报警:保存所有邮件、付款记录、网站截图等证据,尽快向警方报案。

学术补救:如果已将论文投稿至掠夺性会议,应立即要求撤稿。根据专家建议,可以采取不支付任何费用、不签署版权协议、并要求撤回论文。

核心原则总结

归根结底,防范陷阱需要回归学术常识:

警惕“捷径”诱惑:对“快速发表”、“保证检索”、“特邀主讲”等不合常理的承诺保持高度怀疑。

善用学术人脉:在决定投稿或参会前,主动咨询你的导师、课题组前辈或领域内的同行。他们的经验往往是最可靠的参考。

质疑一切细节:从邮件措辞、网站域名到审稿意见,任何一个环节的粗糙和不专业,都可能是“水会”或“假会”露出的马脚。

请记住,学术声誉的积累需要脚踏实地,一次不谨慎的选择可能会带来长期的负面影响。希望这份指南能帮助你在学术道路上走得更稳、更安全。

合作伙伴